歴史上ヴェールほど物議を醸した衣服はおそらくないでだろう。ヴェールは抑圧の象徴と見なされることもある一方で、選択の自由の象徴と捉える人もいるのである。写真はアーヴィング・ペン(1917-2009)がモロッコのサハラ砂漠を横断する最も重要な二つのルートの交差点にあり、川とオアシスから数キロのリサニで撮影した黒い布で顔と全身覆った女性たちである。顔が写らないことを承知の「肖像写真」である。日本では今夏は40℃を超えそうな所があると騒がれているが、モロッコの砂漠地帯では夏の日中は40℃を超える灼熱の暑さになる。一般的に、モロッコは比較的穏健なイスラームの国とされており、サウジアラビアなどの国で見られるような、目以外をすべて覆うようなヴェール(ニカブやブルカ)はあまり一般的ではないようだ。モロッコで最も広く着用されているのは「ヒジャブ」と呼ばれる、髪と首を覆うスカーフである。都会ではヴェールをかぶらない女性が増えているが、地方に行くほど、より多くの女性がヴェールを着用しているという。若い世代の女性はヴェールをかぶらないことも多いが、年齢を重ねるにつれてかぶるようになる傾向が見られます。 既婚女性はヴェールをかぶる人が多い傾向にある。問題はヴェールがく黒色であることである。イスラームの主に男性の伝統衣装である「カンドゥーラ」や「トーブ」は白を基調にしているが、体のラインを最大限に隠すデザインとなっている女性の「アバヤ」は黒である。

これらの服装は暑い気候に適応するための実用的な理由や、宗教的な意味合いを持つ場合がある。イスラム教徒の女性が黒いヴェールを着用する主な理由はイスラームの聖典であるクルアーン(コーラン)の教えに基づいている。クルアーンには「美しい部分を隠せ」という教えがある。黒色は他の色に比べて太陽光を吸収しやすく、熱エネルギーに変換される。そのため黒い服を着ていると、体感温度が上がり、暑く感じやすくなる。意外に思われるかもしれないが、黒いヴェールには断熱効果がある。断熱の目的は、熱の移動を妨げることだが、熱は常に温度の高い方から低い方へ移動する性質がある。体温より気温が低い場合は体から外へ熱が逃げるのを防ぎ、体温を保つ。体温より気温が高い場合は外部の熱が体へ伝わるのを防ぎ、体温の上昇を抑える。ヴェールが断熱効果を持つのは、布と肌の間に空気の層ができるためである。空気は熱を伝えにくい性質(低い熱伝導率)を持っているので、この空気層が断熱材として機能する。重ね着すると防寒効果があるが、同じ理屈で断熱効果が増すようだ。従って体温以上の気温という過酷な環境下でも、ヴェールは外部の熱から体を守るために役立つのである。下記リンク先は考古学サイト Ancient Origins の「ヴェールの着用は歴史の中の伝統」です。古代アッシリアにおけヴェールの起源から始まり、古代ギリシャ、ローマ帝国、中世、そしてイスラームにおけるヴェールの台頭までの歴史を詳述している。

Wearing of the Veil Traditions Throughout History | Unravelling the Mysteres of the Past

Wearing of the Veil Traditions Throughout History | Unravelling the Mysteres of the Past

レイ・ブラッドベリ(著)北山克彦(訳)荒井良二(絵)『たんぽぽのお酒』晶文社(2023/11/28)

レイ・ブラッドベリ(著)北山克彦(訳)荒井良二(絵)『たんぽぽのお酒』晶文社(2023/11/28)

Lisa Elmaleh's Lyrical Tintypes From Appalachia by Becky Harlan of National Ggeographic

Lisa Elmaleh's Lyrical Tintypes From Appalachia by Becky Harlan of National Ggeographic

Facebook founder Mark Zuckerberg Says Social Media is Over by Kyle Chayka Newyorker

Facebook founder Mark Zuckerberg Says Social Media is Over by Kyle Chayka Newyorker

LIFE Magazine's visual record of 20th century by exploring the most iconic photographs

LIFE Magazine's visual record of 20th century by exploring the most iconic photographs

こだわりの AIC 才人・穴吹史士が残した遺産(朝日新聞デジタル20周年特集)元AIC筆者・勝田敏彦

こだわりの AIC 才人・穴吹史士が残した遺産(朝日新聞デジタル20周年特集)元AIC筆者・勝田敏彦

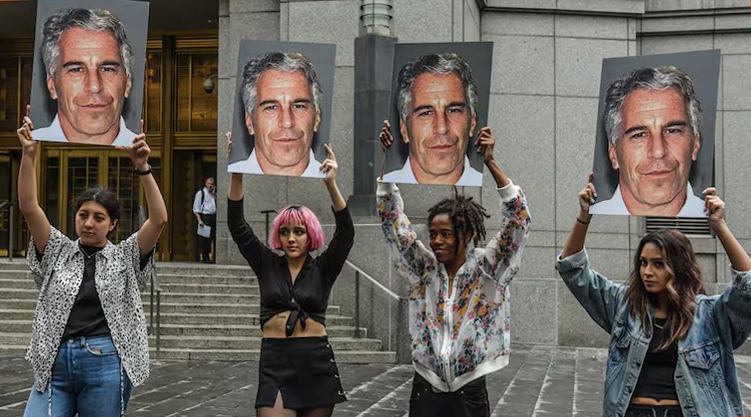

ジェフリー・エプスタイン事件「トランプ政権が情報隠ぺい」7割=世論調査 | ロイター通信日本語版

ジェフリー・エプスタイン事件「トランプ政権が情報隠ぺい」7割=世論調査 | ロイター通信日本語版

What is the Manhattan Project? Atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki 1945

What is the Manhattan Project? Atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki 1945

杉田水脈 衆議院議員「本会議発言一覧」(全期間)| 国会議員白書 | 国立国会図書館サーチ | 菅原琢

杉田水脈 衆議院議員「本会議発言一覧」(全期間)| 国会議員白書 | 国立国会図書館サーチ | 菅原琢